産後のつらい排尿痛は病院に行くべき? 原因や受診するべき症状を解説

産後の女性を悩ませる排尿痛。トイレに行くたびに不安な気持ちを抱えている方も多いのではないでしょうか。本記事では、産婦人科医監修のもと、産後の排尿痛の主な原因から、ご自身でできるケア方法、医療機関の受診タイミングについて詳しく解説します。

産後の排尿痛はなぜ生じる?症状ごとに考えられる原因

産後の排尿痛は、主に出産時の会陰部(膣口と肛門の間の部分)の傷や尿路感染症によって引き起こされます。痛みの性質や伴う症状に合わせて適切に対処するために原因を特定することが重要です。

ヒリヒリ・ピリピリした痛みや陰部の違和感がある

排尿時にヒリヒリ・ピリピリとした刺激的な痛みを感じたり、陰部に違和感がある場合、まず考えられるのが、神経痛です。出産時の圧迫や引き延ばしによって陰部周辺の神経が刺激を受け、特徴的なピリピリとした痛みを生じることがあります。この痛みは触れた時や動いた時に、特に強く感じられることが多いでしょう。

また、尿道口周辺の炎症や、軽い尿路感染症の初期症状で痛みが生じている可能性も考えられます。細菌が尿道に侵入して軽度の炎症を起こしている状態では、排尿開始時に特に強い刺激を感じることがあります。

その他の原因として、外陰部の乾燥や悪露(産後に出る血が混じった分泌物)によるかぶれなどが考えられます。産後はホルモンバランスの変化によって粘膜が敏感になっており、普段なら気にならない刺激も痛みや違和感として捉えることもあります。

会陰部の傷に触れると痛む

会陰部の特定の部位に触れると痛む場合は、出産時の傷が直接的な原因になっている可能性が高いでしょう。出産時に行われた会陰切開の縫合部や会陰の裂けた部分(裂傷)が尿に触れるなどして刺激され、痛みを引き起こします。縫合部位が完全に治癒するまでの間は、排尿時に痛みを感じるのが一般的です。

傷の治癒過程で炎症が生じている場合にも、圧迫や接触でより強い痛みを感じます。正常に回復する過程でも軽い炎症反応は起こりますが、感染を伴う場合は痛みが持続的に強くなったり、熱っぽい感じを伴ったりすることがあります。また、縫合糸の刺激や傷口の引きつれが痛みを引き起こす場合もあるでしょう。

頻尿や残尿感、血尿や発熱などの症状もある

排尿痛に加えて、頻尿や残尿感、血尿、発熱などの症状は、膀胱炎や腎盂腎炎といった尿路感染症の典型的なサインである可能性が高いです。

膀胱炎の場合、細菌感染により膀胱に炎症が起きているため、少量の尿でも強い尿意を感じたり、残尿感が続いたりします。また、膀胱粘膜から出血することもあり、これが血尿として現れます。

より重篤な腎盂腎炎へと進行している場合は、発熱や腰痛を伴います。腎盂腎炎は膀胱炎の細菌が腎臓に侵入した状態で、38度以上の高熱、悪寒、腰背部痛などの全身症状を伴います。

産後は免疫力の低下や会陰部の傷からの細菌侵入などによって、尿路感染症のリスクが高い状態です。これらの症状が現れたら速やかに医療機関を受診し、早期診断・治療につなげましょう。

産後の排尿痛が軽快するまでの目安と一般的な経過

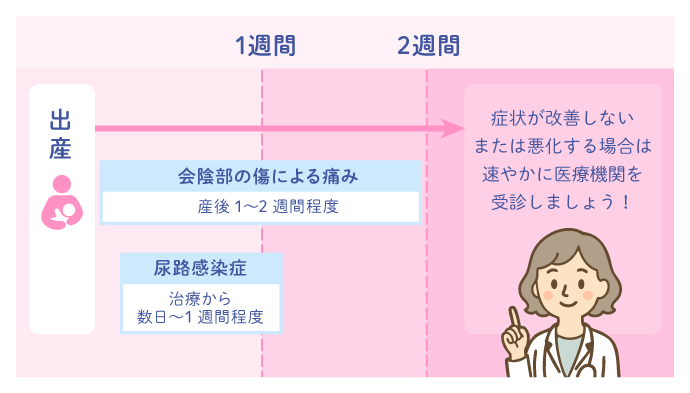

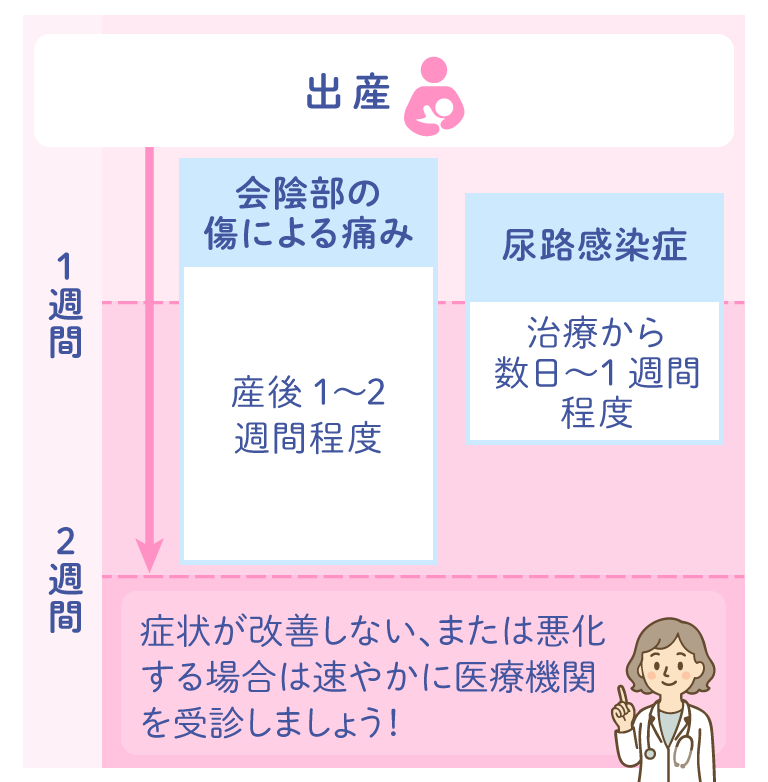

産後の排尿痛の回復期間は、個人差や原因によって異なります。

会陰部の傷による痛みは、程度にもよりますが、通常産後1〜2週間ほどで軽減します。個人差はありますが、産後3〜4日目頃に痛みのピークを迎え、その後は日を追うごとに改善していくのが一般的な経過です。産後2カ月程度でほぼ良くなるでしょう。縫合部位の治癒に伴って、排尿時の刺激感も和らぎます。

尿路感染症の場合、適切な治療を受ければ数日から1週間程度で症状の改善が見られます。抗生剤による治療を開始すると、一般的には2~3日たった頃に「痛みが良くなってきた」と実感できるでしょう。

ただし、症状が改善したからといって自己判断で治療を中断するのはやめましょう。再発のリスクがあるため、医師の指示に従って治療を終えることが大切です。

症状の改善が見られない、または悪化する場合は、速やかに医療機関に相談する必要があります。特に発熱、激しい痛みの増強、血尿の悪化などが見られる場合は緊急性が高い状態になっている可能性があり、早期の治療が必要です。

受診が遅れた場合に生じる可能性のあるリスク

受診しないまま産後の排尿痛を放置した場合、原因によってさまざまなリスクが生じることがあります。

まず、骨盤底筋群の緩みが原因の場合、適切なケアを行わないと、将来的に骨盤臓器脱を引き起こす可能性があります。骨盤臓器脱とは、子宮や膀胱、直腸など骨盤内の臓器が膣の中に落ちて、体の外に出てきてしまう病気です。歳をとるにつれて増加することが知られており、若いうちからの対策を取り入れることが望ましいでしょう。

また、尿路感染症が原因の場合、まれですが命に関わる可能性も考えられます。例えば膀胱炎を治療せずに放置すると、腎臓に炎症が広がって腎盂腎炎へと進展する可能性があります。さらに重症化した場合、敗血症を起こして命に関わるケースもあるのです。特に産後は免疫力が低下しているため、感染症の進行が早い場合があります。早めに医療機関を受診し、適切な治療を受けてください。

会陰切開後の痛みが持続する場合、創部の傷の治りが悪かったり感染が起きていたりする可能性があります。適切な処置を受けないと、創部が開いてしまったり、皮下に膿瘍(膿がたまったもの)を形成したりすることも考えられます。傷が腫れて痛んだり、発熱が見られたりする場合は医療機関を受診してください。

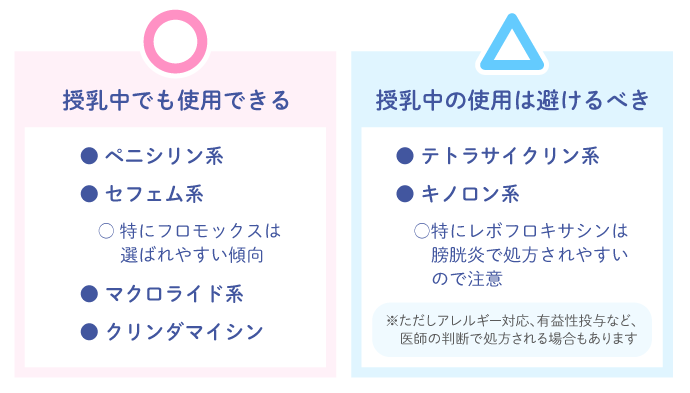

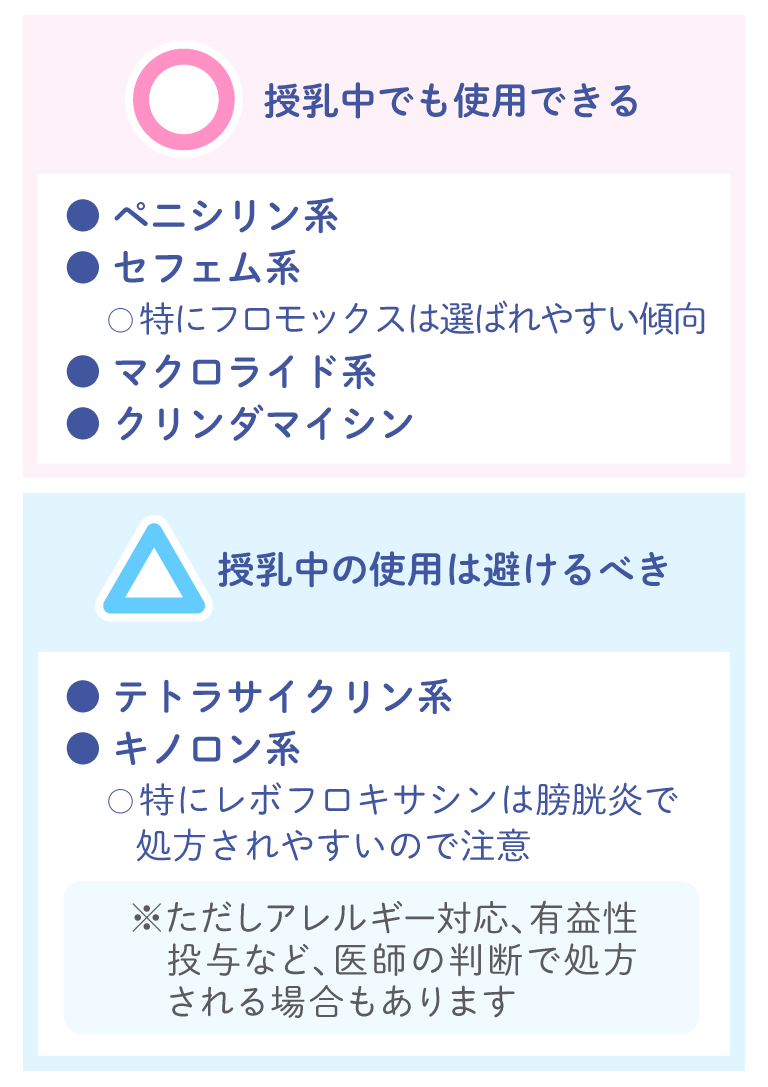

授乳中は服用する抗生剤の種類に注意

授乳中は抗生剤をはじめとして服用できる薬に制限が生じる点に注意しましょう。症状がある場合には、早めに医師に相談し、適切な治療を受けましょう。必要に応じて抗生剤が使われる場合、以下のように使い分けられます。

つらい排尿痛を和らげるために自宅でできるセルフケア

排尿痛を少しでも和らげるために、ご自宅でできるセルフケアをご紹介します。以下のポイントを意識して、デリケートゾーンを清潔に保ち、排尿時の刺激を減らしましょう。

まずは細菌の繁殖を防ぎ、感染症を予防するために清潔な状態を保つのが基本です。

・優しく洗う

デリケートゾーンを洗う際は、刺激の少ない石鹸を使い、優しく洗いましょう。洗いすぎは、かえって膣の自浄作用を損なう可能性があるため注意が必要です。

ビデは、医師の指示があった場合にのみ使用してください。

・ナプキンはこまめに交換する

悪露で湿った状態が続くと細菌が繁殖しやすくなります。ナプキンはこまめに交換し、清潔な状態を保ちましょう。

・正しい拭き方を徹底する

排尿・排便後は、必ず前から後ろへ向かって優しく拭きましょう。トイレットペーパーを強くこすりつけるのではなく、軽く押し当てるようにして水分を拭き取ります。

また、排尿の仕方を少し変えるだけで、痛みが和らぐことがあります。

・排尿の姿勢を工夫する

便座に深く腰掛け、少し前かがみの姿勢をとると、尿がスムーズに出て膀胱に尿が残りにくくなります。

・ゆっくり時間をかける

急いで排尿しようとすると、腹圧で痛みが増すことがあります。リラックスして、ゆっくり時間をかけて膀胱を完全に空にするイメージで排尿しましょう。

産後の排尿痛に関するQ&A

産後の排尿痛について、よくある質問とその回答をまとめました。専門医の見解をもとに詳しく解説しています。

会陰部や尿道周辺の痛みを和らげる方法はありますか?

痛みの原因によって対処法は異なります。

骨盤底筋群の緩みが原因であれば、ケーゲル体操などの骨盤底筋体操が効果的です。これらの体操は産後すぐから始められ、続けることで症状の改善が期待できます。最初は少ない回数から始めて、無理せず徐々に増やしていくことが大切です。

膀胱炎が原因の場合は、1日2リットル程度を目標に水分をたくさん摂取して尿を頻繁に出し、膀胱内の菌を洗い流すことで症状の改善につながります。授乳中は特に水分不足になりやすいため、こまめな水分摂取を心がけましょう。

また、湯たんぽやカイロを使って、適度に下腹部を温めると症状が軽減することがあります。

排尿痛の場合、何日程度様子を見て改善しなければ医療機関を受診するべきですか?

2~3日程度を目安に様子を見ましょう。ただし、基本的には症状が悪化する前に受診する方が望ましいです。

様子を見ている間に明らかに症状が悪化していたり、発熱・痛みが強くなる場合には、できるだけ早く受診しましょう。特に、38度以上の発熱、激しい腰痛、血尿などが見られた場合、緊急性が高い状態になっている可能性があります。

一時的な不調ではなく、他の病気の可能性が高い場合にはどのような症状が見られますか?

頻尿、残尿感、尿の混濁、血尿などの症状がある場合には、膀胱炎が疑われます。特に血尿が継続する場合や、症状が急激に悪化する場合は注意しましょう。

また、腰や背中の痛み、38度以上の発熱、寒気、吐き気、嘔吐(おうと)などの症状が見られる場合には腎盂腎炎に進行している可能性があるため、速やかな医療機関の受診が必要です。

産褥感染によって子宮に感染症が起きている場合は、子宮を押されるような下腹部痛、発熱、不正出血、膿のようなおりものなどの症状が見られます。また、排尿痛には直接関係ありませんが、深部静脈血栓症も危険な病気です。妊娠中は血栓ができやすく、特に帝王切開を経験した方はリスクが高くなるといわれています。主に左足のふくらはぎのむくみや痛み、皮膚の色調変化などが見られたら要注意です。血栓が肺に飛ぶと突然の胸痛や呼吸困難などの症状が現れるため、生命に関わる状況になる可能性があります。足に左右差があると感じたら、医療機関を受診しましょう。

まとめ

産後の排尿痛は、会陰部の傷や縫合部の違和感、さらには尿路感染症など、さまざまな原因によって起こります。痛みの種類や、発熱・血尿といった他の症状から、原因をある程度推測可能です。

症状が軽い場合には、デリケートゾーンを清潔に保つ、水分をしっかり取るといったセルフケアで改善が見込めることもあります。しかし、排尿時の激しい痛みや発熱、血尿などがある場合には、速やかに医療機関を受診しましょう。

特に授乳中の方は、服用できる薬が限られます。最適な治療を受けるためにも、我慢せず早めに専門家に相談することが大切です。不安な気持ちを抱えたまま過ごすよりも、安心して産後の生活を送れるようになるでしょう。

監修

馬場 敦志(ばば あつし)

宮の沢スマイルレディースクリニック

筑波大学医学専門学類卒業 / 現在は宮の沢スマイルレディースクリニック(札幌市)院長として勤務 / 専門は産婦人科