更年期の水っぽいおりものが気になる…原因と受診の目安、セルフケアを解説

更年期に入ってから水っぽいおりものが増え、「これって普通?病気のサイン?」と不安になる方も少なくありません。本記事では尿もれとの見分け方や、受診が必要なケース、セルフケアの注意点までを、産婦人科医の見解に基づいて解説します。

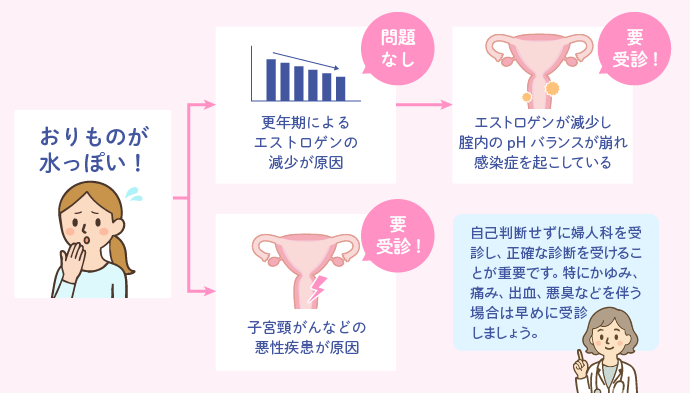

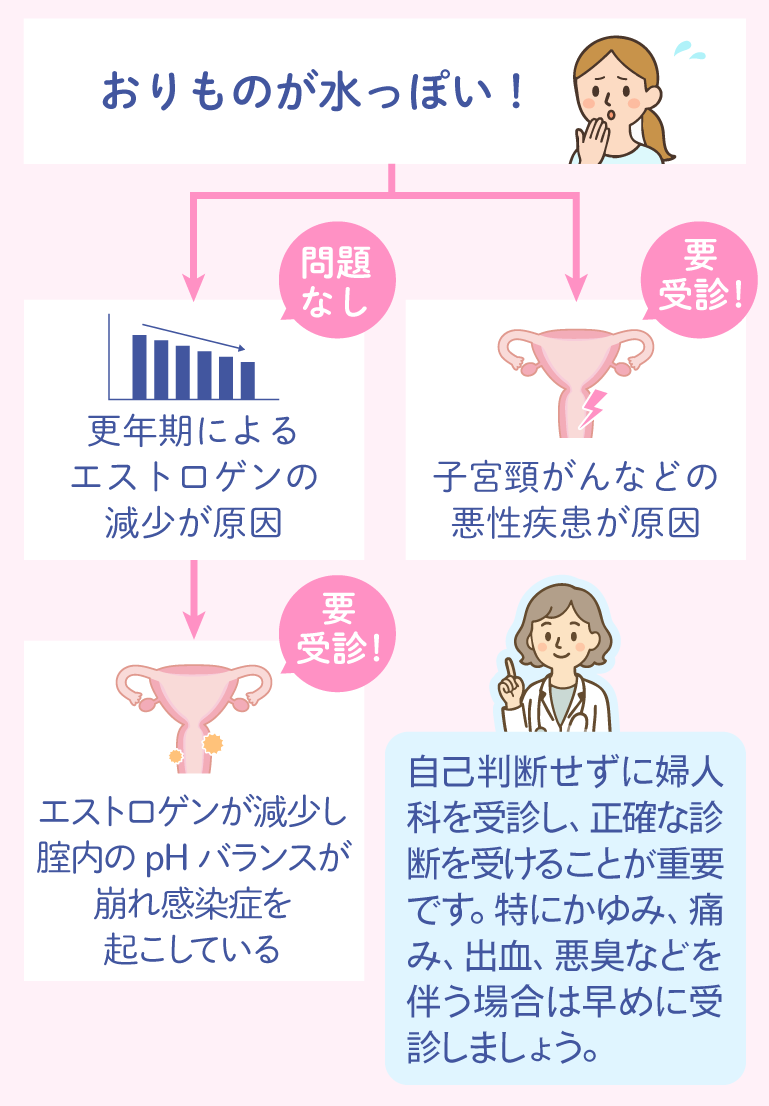

更年期に水っぽいおりものが出る原因

更年期に水っぽいおりものが出る原因として、主に女性ホルモンのエストロゲンの分泌量減少による影響や、婦人科疾患が考えられます。エストロゲンの減少自体でもおりものの性状は変わりますが、エストロゲンの減少によって感染症にかかりやすくなり、その症状の1つとして水っぽいおりものが見られることもあります。

エストロゲンの減少による影響

更年期に水っぽいおりものが出る原因の1つは、エストロゲン分泌量の減少による腟内環境の変化です。エストロゲンは腟の粘膜を健康な状態に保つため、適度な湿気や自浄作用を維持する役割を持っています。更年期になると女性ホルモンのエストロゲンの分泌量は揺らぎながら減少し、腟の粘膜が萎縮しやすくなってバリア機能の低下につながります。

エストロゲンの分泌量が減少するとおりものは減る傾向にありますが、バリア機能の低下に伴って一時的に分泌物が増加した結果、おりものが水っぽくなることがあります。

腟内環境の変化に伴う感染症のリスク

腟内には常在菌として乳酸菌が存在し、通常は酸性の状態になっています。しかし、エストロゲンの分泌量が低下すると腟の皮膚が薄くなり、酸性の環境を保てなくなります。その結果、腟が自らの力で清潔な状態を保つはたらき(自浄作用)が弱まり、病原菌に感染しやすくなってしまうのです。

具体的には、細菌性腟症、カンジダ腟炎、トリコモナス腟炎、クラミジア感染症などにかかるリスクが高まります。これによっておりものの状態にも変化が起き、特に細菌性腟症では、灰色がかった水っぽいおりものが症状として現れることがあります。

また、エストロゲン分泌量の減少によって腟内に乳酸菌以外の菌が増加した結果、炎症を起こしておりものが増えることもあります。

子宮頸がん・子宮体がんの可能性も?

水っぽいおりものが出ている場合、子宮頸がんや子宮体がんといった悪性疾患の可能性がある点にも注意しなくてはなりません。特に、子宮頸がんが進行すると、水っぽいおりものが持続的に排出されるという特徴的な症状が見られます。

更年期におりものの性状が急に変化した、もしくは閉経後におりものが増えた場合、婦人科を受診して検査を受けることをおすすめします。

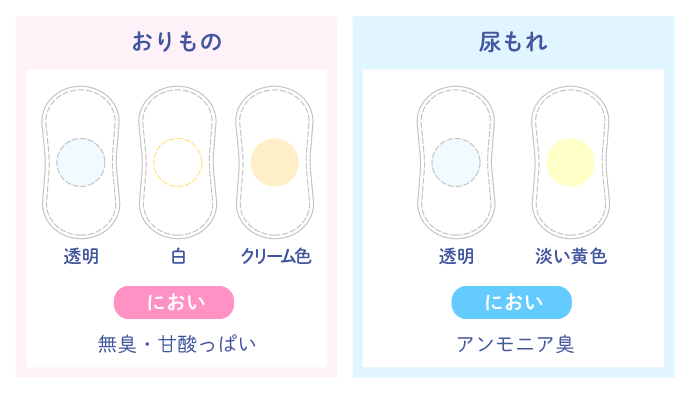

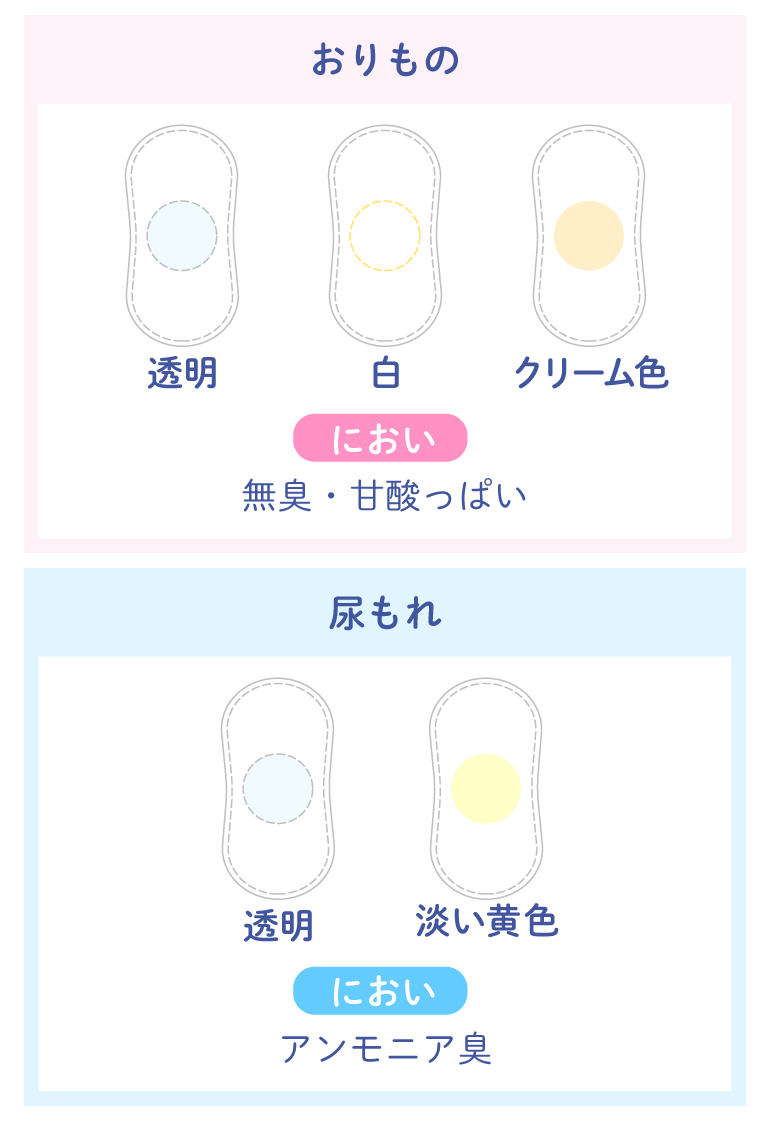

水っぽいおりものと尿もれの見分け方

更年期には骨盤底筋が緩みやすく、尿もれも起こりやすい時期です。「下着がぬれている」と気がついても、尿と水っぽいおりもののどちらなのか、見分けがつきにくいこともあるでしょう。

おりものは色が透明や白、クリーム色で粘り気があるのが特徴です。無臭もしくは甘酸っぱいにおいを感じる場合もあります。

一方で、尿もれは咳やくしゃみ、重い物を持つなど腹圧がかかった際に生じやすく、さらっとした性状です。透明や淡い黄色の見た目をしているケースが多く、アンモニア臭を感じます。

すぐに受診するべき更年期のおりものの状態

更年期には、ホルモンバランスの変化によっておりものの状態が変化することがありますが、その中には注意が必要な病気や異常のサインが含まれているケースもあります。水っぽいおりもの以外に、色やにおい、量の急激な変化が見られる場合は、放置せず速やかに婦人科を受診しましょう。

おりものの色がピンク、赤、茶褐色、黒っぽいなど血液が混じったような状態であれば要注意です。特に閉経後の出血を伴う場合は、子宮体がんなど悪性疾患の可能性があります。黄色・緑・灰色といった濁った色や泡立ち、悪臭がある場合は細菌感染や性感染症の疑いもあるため、早めの受診が必要です。

また、普段とは異なる魚の腐敗臭や強い酸っぱいにおいを感じる場合、腟内環境の乱れや感染症が原因の可能性があります。血液や分泌物が腟内に長く留まることで細菌が繁殖するほか、子宮頸がんや子宮体がんなどの疾患によっても悪臭が生じることがあります。

さらに、水っぽいおりものが大量に続く場合は子宮や卵巣の異常が疑われます。下着が常にぬれてしまう、生活に支障が出るほどの量が続くときは、早めに医師の診察を受けましょう。

水っぽいおりものが続いたときのセルフケア

水っぽいおりもので不快な状態が続くと、普段の生活にも影響します。病的なものではない場合でも、セルフケアによって快適に過ごせるようにしましょう。

通気性の良い自身の肌に合った下着を選ぶ・着る

デリケートゾーンのトラブルを防ぐためには、下着選びが非常に重要です。通気性の悪い下着を着用していると蒸れやすくなり、かゆみやかぶれなどの原因になります。

特に素材選びは大切で、綿などの天然素材は吸湿性と通気性に優れており、湿気を逃して清潔な状態を保ちやすくなります。反対に、ポリエステルやナイロンなどの化学繊維は蒸れやすく、敏感な肌には刺激となることがあるため注意が必要です。

また、サイズ選びも重要です。きつすぎる下着は血行を妨げたり、摩擦による刺激で炎症を引き起こす可能性があります。ゆったりとしたサイズを選ぶことで、皮膚への負担を軽減し、快適に過ごせるでしょう。

デリケートゾーンを清潔に保つ

デリケートゾーンを清潔に保つことは、健康を維持する上で大切ですが、洗いすぎには注意が必要です。腟内にはもともと自浄作用があり、善玉菌が悪玉菌の繁殖を抑えています。過度な洗浄はこの善玉菌まで洗い流してしまい、かえって感染症のリスクを高める可能性があります。

洗浄は1日1回、朝や入浴時にぬるま湯でやさしく手洗いするのが理想です。外陰部は泡立てた石鹸でやさしく洗い、腟内は洗わないようにしましょう。アルカリ性や殺菌成分が強すぎる石鹸は避けて、弱酸性・無香料など低刺激のものを選ぶと安心です。市販のデリケートゾーン用製品を使う場合も、肌に合わないと感じたらすぐに使用を中止し、必要に応じて婦人科で相談してください。

水っぽいおりものに関するQ&A

更年期に見られる水っぽいおりものについて、多くの方が抱える疑問とその回答を、婦人科医がQ&A形式で分かりやすく解説します。

水っぽいおりものに、既往歴や服薬の影響はありますか?

おりものの性状は体質や体調、ホルモンバランス以外の要因でも変化することがあり、既往歴や服薬が影響する可能性もあります。

例えば、抗生物質は感染症の原因となる菌を退治する一方で、腟内の善玉菌も一緒に減少させてしまう場合があります。その結果、腟内のバランスが崩れておりものの量や性状が変化し、水っぽくなることがあります。

また、ホルモン系の薬剤や免疫抑制剤なども間接的におりものの状態に影響を与える可能性があります。服薬中におりものの変化を感じた場合は、薬を処方した医師に相談しましょう。

さらに、糖尿病などの持病がある場合は、不十分な血糖コントロールが原因で感染症にかかりやすくなり、結果としておりものの異常につながることがあります。

水っぽいおりものが気になるとき、婦人科と泌尿器科のどちらを受診したら良いですか?

まずは、婦人科を受診するのが基本です。おりものは女性の生殖器からの分泌物であり、婦人科の専門領域にあたります。婦人科では腟分泌物の培養検査やpH測定、顕微鏡観察などを通じて感染症や炎症、ホルモンバランスの乱れがないかを確認し、子宮や腟の状態を詳しく調べてもらえます。

おりものか尿もれか判断がつかない場合でも、最初は婦人科で診てもらうのが安心です。多くの婦人科では女性の尿失禁についても診療しており、必要に応じて泌尿器科への紹介も受けられます。おりものと尿もれの症状が重なる場合は、婦人科と泌尿器科が連携して治療にあたるケースもあります。

市販されている製品を使ったデリケートゾーンのセルフケアで症状が悪化するケースはありますか?

市販されているデリケートゾーン用のケア製品を使うことで、かえって症状が悪化するケースは珍しくありません。実際に、洗いすぎや肌に合わない製品の使用が原因で婦人科を受診する人も多く見られます。

特に多いのは、洗浄力の強い製品でゴシゴシ洗ってしまったり、腟内まで洗いすぎて外陰部や腟内が荒れてしまったりするケースです。デリケートゾーンは皮膚が薄く刺激に弱いため、過度な洗浄は炎症や感染症のリスクを高めることになります。

また、専用製品であっても香料やアルコールが含まれていると、人によってはかゆみや赤み、かぶれなどのアレルギー反応を引き起こすこともあります。新しい製品を使う際は少量から試しながら、異常を感じたらすぐに使用を中止して、症状が続く場合には早めに婦人科を受診しましょう。

まとめ

更年期は、女性のライフステージの中でも体調や心の変化が大きく現れる時期です。中でも「おりもの」の変化が、日常生活における不快感や不安につながるケースは少なくありません。

水っぽいおりものは、加齢やホルモンバランスの乱れといった自然な変化によって起こることもあれば、感染症や腫瘍など病気が背景にあることもあります。特ににおいや色、量、痛みやかゆみを伴うかどうかなど、いつもと違うサインを見逃さないことが大切です。

セルフケアで改善しない場合は受診して原因を特定し、適切な対処を受けてください。「恥ずかしいから」と我慢したり「もしかしたら大したことじゃないかも」と軽視したりせずに、早期に専門医の意見を聞く姿勢が大切です。

監修

馬場 敦志(ばば あつし)

宮の沢スマイルレディースクリニック

筑波大学医学専門学類卒業 / 現在は宮の沢スマイルレディースクリニック(札幌市)院長として勤務 / 専門は産婦人科